遺失的漢碑佳作—— 《老子銘》以及其他(文化溯源)

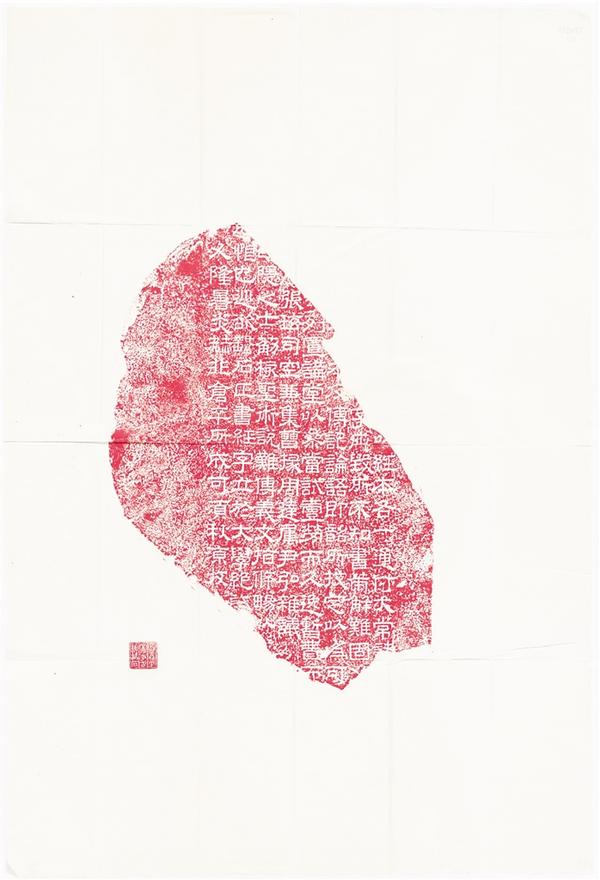

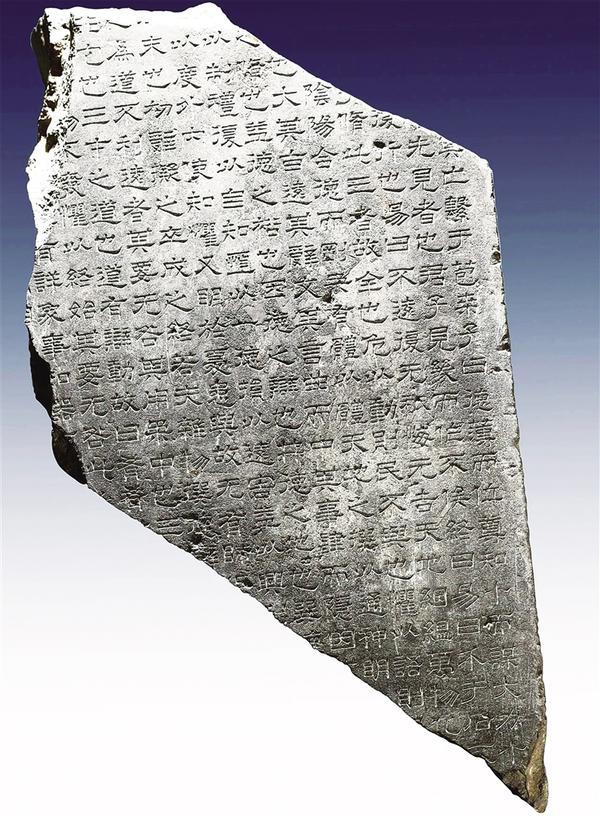

蔡邕《熹平石經》拓片

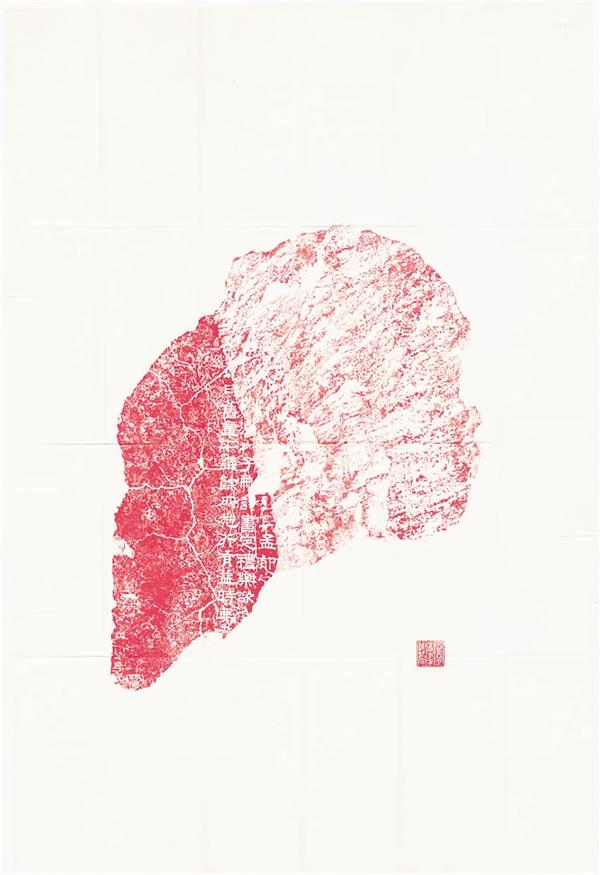

蔡邕《熹平石經》殘石

《老子銘》刊刻于漢桓帝延熹八年(165年),是周口境內文獻資料中較早的漢代隸書碑刻之一。它的刊刻與漢桓帝對老子的尊崇密切相關。據《后漢書·桓帝紀》記載,延熹八年正月,漢桓帝遣中常侍左悺至苦縣(今河南鹿邑)祭祀老子,十一月又命中常侍管霸再次祭祀。此次祭祀活動規模盛大,不僅體現了漢代帝王對道家思想的重視,更因漢桓帝“八月夢見老子”的異象,促使官方以碑銘形式永久記錄這一事件。碑文由陳國國相邊韶撰寫,書法則出自著名書法家蔡邕之手,足見其政治與文化意義。其實,刊刻此碑前12年,也就是漢桓帝永興元年(153年),由譙令長沙王阜刻立了《李母冢碑》,該碑又名《李母廟碑》《老子母碑》《老子圣母李夫人碑》。雖然碑、文早佚,但《李母冢碑》是迄今有關老子故里記載的最早碑刻。該碑指出“老子生于曲渦間”,雖僅七字,卻對老子出生地的地理特征給予了高度概括。所以,歷來史學家均將“曲渦間”視為老子出生地的第一地理坐標,為曲仁里的獨特地形標志。

鹿邑作為老子故里,自春秋時期便與老子緊密關聯。據《老子銘》碑文記載,老子“姓李,字伯陽,楚相縣人也……周守臧室史”,而鹿邑在戰國時屬楚國苦縣,其地望與老子籍貫相符。漢代將老子神化并尊為道教始祖,鹿邑的太清宮始建于東漢延熹八年,正是基于漢桓帝的祭祀活動,成為老子信仰的重要圣地。因此,《老子銘》的刊刻不僅是對歷史人物的紀念,更是鹿邑作為老子故里地位的官方確認,強化了其在中原文化中的獨特性。是以其碑文有句,“天人秩祭,以昭厥靈。羨彼延期,勒石是旌”,或可證該碑對于鹿邑的特殊意義。

《老子銘》是研究老子生平、思想及漢代宗教政策的重要實物資料。碑文詳細記載了老子的世系、籍貫及周代官職,如“周守臧室史”“孔子以周靈王二十年生,到景王十年,年十有七,學禮于老聃。計其年紀,聃時已二百馀歲”等,為《史記·老子韓非列傳》的簡略記載提供了補充。此外,碑文提及漢桓帝兩次遣使祭祀老子,反映了東漢時期道教與政治權力的結合,揭示了老子從歷史人物向宗教神祇轉變的過程。

蔡邕作為東漢著名書法家,其書法以“骨氣洞達,爽爽有神”著稱。《熹平石經》作為其代表作之一,以隸書書寫儒家經典,字體方正、筆畫勻稱,是漢隸的典范之作。然《老子銘》的書寫時間比《熹平石經》(175年)早了整整10年,此時蔡邕32歲。我們從《熹平石經》的書法風格似乎可以探尋《老子銘》的書法風格與之相似,抑或另具神采之處,也未可知。蔡邕的隸書作為漢代隸書的典范,結構嚴謹、用筆變化豐富、整體氣象宏大,《老子銘》之書法風貌可想而知。《宣和書譜》曾說“隸學之妙,唯蔡邕一人”,信哉斯語!

《老子銘》原石遺失已久,但在古代大量典籍文獻中都有著錄,如歐陽修《集古錄》、洪適《隸釋》、趙明誠《金石錄》,以及宋人《寶刻類編》等。該碑對研究周口文化與書法都有著一定的意義。首先是地域文化認同:周口作為中原文化核心區,歷史上是陳國故地,老子故里在此的確認,強化了周口在道家文化上的地位。碑文所載的祭祀活動及老子生平,成為當地文化記憶的重要組成部分。其次是宗教與政治互動:漢代通過立碑祭祀老子,將道教思想納入國家意識形態,鹿邑太清宮的修建與歷代修繕,反映了周口地區宗教文化的延續性。

更值得關注的是宋人《隸續》記載有魏文帝曹丕的《魏下豫州刺史部修老子廟詔》。魏黃初三年(222年),曹丕從許都(今河南許昌市)返回家鄉譙縣(今安徽亳州譙城區)時,路過苦縣厲鄉老子廟,見其“殊未整頓”,于是下詔豫州刺史部修繕老子廟。據《太平寰宇記》:“宮前有闕,各高一丈七尺,魏黃初三年文帝所立。其闕有銘,是鐘繇書,皆破缺,惟四字存焉。”鐘繇是書法史上最重要的書法家之一。可惜此碑早佚,無緣瞻其風采,也是周口文化一大憾事。

另根據《水經注》記載:“城南十里,有《晉中散大夫胡均碑》,元康八年立。水之北,有《漢溫令許續碑》。續字嗣公,陳國人也,舉賢良,拜議郎,遷溫令。延熹中立。水又東徑武平縣故城北。城之西南七里許,有《漢尚書令虞詡碑》。碑題云:《虞君之碑》,諱詡,字定安,虞仲之后。為朝歌令,武都大守。文字多缺,不復可尋。”至于《胡均碑》《虞詡碑》更是遺失已久,只有通過文獻中的只言片語作感興之嘆。

《老子銘》《李母冢碑》《鐘繇題闕銘》等鹿邑古代碑刻,既是老子研究的歷史實物見證,也是古代書法的佳作。雖然原石早已經遺失,以至拓本皆無,不可尋覓,但對研究周口地域文化及書法史具有一定的歷史意義。通過對這些遺失碑刻文獻的梳理,周口文化及書法的脈絡會越來越清晰,文脈千載,信有薪火傳代。